La traction animale est une pratique ancestrale utilisée dans le monde agricole. La force motrice des animaux est utilisée au Moyen-Orient dès le IVe millénaire avant notre ère. L’homme commence à atteler des bovins à des araires. L’énergie animale, fournie par les bovins, équidés ou autres animaux suivant les continents, réduit la pénibilité des travaux et améliore les rendements.

L’agriculture motorisée ne s’impose dans les campagnes qu’au milieu du XXe siècle. Le fait de posséder un tracteur s’est généralisé vers la fin des années 50. L’achat du tracteur atteste que l’agriculteur est moderne.

L’arrivée du tracteur s’accompagne de la découverte ou du perfectionnement d’un grand nombre d’engins agricoles ce qui occasionne de profondes mutations. L’exploitant agricole, grâce à la mécanisation, passe d’une agriculture de subsistance à une agriculture commerciale.

Témoignage de Jean-Yves Barralon, Mars 2025

Toute une époque.

C’ était il y a plus de 60 ans à la Versanne, avant l’arrivée du premier tracteur dans la commune. Le sexagénaire que je suis, a vécu l’âge de la traction animale et regarde aujourd’hui les monstres rugissants de plus de 120 chevaux. Pépé Louis avait un cheptel de douze vaches laitières parmi lesquelles il y avait toujours deux ou trois Salers race du Cantal, appelées « les Rouges » couleur de leur robe bai brun.

Pour le pépé, c’étaient « les Rouges » qui étaient « les plus costaudes et les moins bonnes au lait ». La première obligation pour préparer les travailleuses aux travaux de la terre étaient de les ferrer.

Chez le « Louis », on les attachait à « l’engin ». Il y avait une réelle nécessité de les lier solidement à l’appareil. Certaines de ces vaches tapaient « dur » surtout avec leurs pattes arrière. Malgré des liens solides, ces animaux, n’étaient pas trop habitués à donner la « papatte ». Je me souviens de séances où l’agitation excessive de ces bêtes provoquaient une explosion de jurons pas très chrétiens.

Lier les vaches de joug faisait partie du rituel de début de journée pour les « Rouges ». Sortir le fumier au tombereau, aller au bois pour débarder, labourer, tracter les chars à foin, passer le racle pour déneiger, herser après les labours. Toute une vie au rythme des saisons…

Un autre élément important était le dressage qui dépendait des qualités du dresseur. C’était un régal de voir des vaches bien affutées répondre à la voix, sans guide, sans aiguillon et notamment lors des labours avec le pépé des Rouaires. Une complicité s’établissait entre l’homme et l’animal basée sur des ordres simples donné sur un ton sec.

Pépé Jean derrière la charrue, intimait l’ordre de s’arrêter avec un Hooo ! en fin de sillon. Puis un « Vire envé (vers) le bas ! »

Hooo ! pour tourner le brabant. Au pas pour attaquer le sillon suivant. Travail impressionnant de respect et d’obéissance pendant une « déliée ». Une séance de travail qui n’excédait jamais plus de trois heures.

Autre saison, autre tâche et autre équipement…

L’été, sous la chaleur, les vaches tiraient les chars à foin. Pépé Louis sortait le « tank », un produit de type goudron macéré qu’on répandait avec une plume de poule sur le corps des bovins.

Une odeur puissante, nauséabonde, puante, repérable à un kilomètre pénétrait nos narines d’enfant.

De fait, les vaches étaient protégées contre les taons, les mouches et autres insectes piqueurs. Sur leur tête, un bandeau à franges imbibé du même produit protégeait leur museau délicat.

Les vaches étaient confortables, les enfants qui les appelaient devant avec leurs aiguillons nettement moins… Souvenirs d’après-midi pré-orageux à se taper sur les cuisses, les joues, les bras pour chasser les taons qui avaient déserté les bovins pour les mômes. A l’arrière, on chargeait le foin sur le char.

Mon père, le plus costaud, piquait sa fourchée dans la roule, la faisait passer à celui qui faisait « la charrée ».

Bien veiller à enrouler chaque fourchée, la tasser avec son genou et toujours finir à chaque rang par celle du milieu.

Un soin particulier devait être apporté à l’empilage de ces fourchées pour obtenir une charrée bien droite sans risque d’écroulement lors du transport retour vers la grange. Les femmes et les « ados » râtelaient le foin laissé par la fourche du père. Tatan Philo passait le grand râteau pour les finitions et mémé Joséphine glanait les derniers brins de foin oubliés. Pas une miette de gaspillage, telle était la consigne si ce n’est la nécessité.

Pour finir, on billait la charrée en rabattant les deux ranchets avant et arrière avec une grosse corde positionnée au-dessus de la rangée du milieu et à l’aide d’un cliquet mécanique fixé sur le char. Ainsi le foin était serré, compressé pour le transport.

Cerise sur le gâteau, on peignait la charrée au râteau pour faire tomber le foin qui aurait pu se prendre dans les branches d’arbres sur le chemin du retour, notamment à Brenade, sous les châtaigniers, en remontant le chemin de la Litte.

Quatre saisons, quatre temps pour les travailleuses.

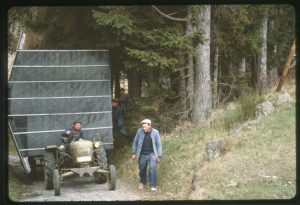

Comment ne pas évoquer le travail au bois à l’automne ou au printemps, bois de chauffage ou bois de charpente. Comme disait pépé Louis, bois de chauffage à la lune descendante, bois d’œuvre à la lune montante.

Débardage, chargement, transport, des activités multiples auxquelles se prêtaient avec docilité nos deux « Rouges », la Gitane et la Carlin. Lier les vaches et aller au bois, c’était comme une destination week-end pour les enfants.

Une marche, une arrivée au bois, débardage dans la matinée, pique-nique en forêt et chargement puis retour dans l’après-midi.

Me vient en mémoire des journées à Vialveil. Les arbres, des sapins, avaient été abattus préalablement par mon père. Il restait à débarder et charger les troncs sur la « comesur », attelage constitué de deux chariots indépendants. Le premier proche de la traction animale avec deux roues munies d’un socle tournant et d’un timon le liant au joug des vaches et le deuxième avec deux roues qu’on dispose à l’arrière du premier et qu’on positionne selon la longueur des troncs à transporter. On attache le timon au chargement de bois pour le transport.

Pépé Louis s’étant séparé de son cheval, avait dressé nos deux salers à traîner les bois. C’est une spécialité qui nécessite des animaux indifférents aux bruits de la forêt et bien dans leur tête. En effet dès qu’on attache une grume, la prudence est de mise.

Celle-ci peut glisser « comme une truite » et dévaler la pente, s’encastrer dans un arbre ou un rocher. Il faut que nos deux vaillantes restent calmes et ne s’affolent pas. Il faut que celui qui appelle les vaches se trouve dans le même état d’esprit.

Des journées bien remplies pour nos deux rouges. Plus elles travaillaient, moins elles « faisaient » du lait. Qu’importe !

La récompense d’une journée de labeur, c’était l’assurance d’une double ration de farine, betteraves, topinambours, choux montagnon qui, peut-être, attirait la jalousie des vaches allaitantes ? C’était avant… avant l’arrivée du premier tracteur, un « Massey Ferguson » à essence de 28 chevaux acheté d’occasion par mon père en 1966 avec barre de coupe et charrue. On l’avait surnommé « le petit gris ».

Le compte à rebours du départ définitif pour nos deux besogneuses était enclenché.

Il y eut une tristesse certaine au moment de la séparation avec nos deux « braves » compagnes de travail.

L’ère moderne venait de prendre le pas sur des traditions ancestrales.

Marie-Germaine et Paul Drouet en présence de Roger Drouet, leur papa – 28 mars 2025

La ferme des Pommeaux blancs s’équipe d’un tracteur.

En 1961 Roger Drouet, cultivateur aux Pommeaux blancs achète un tracteur neuf à St Just St Rambert. C’est la première ferme de la commune qui s’équipe de ce type de matériel. De couleur rouge, le tracteur, un Vendeuvre, va vite devenir indispensable pour les travaux agricoles.

Roger Drouet, originaire de Merle commune proche de St Bonnet le Château, département de la Loire, arrive en 1953 à la ferme des Pommeaux blancs. C’est comme commis, qu’il intègre à 18 ans l’exploitation agricole propriété de Germaine Teyssier qui gère seule son exploitation depuis son divorce. Roger trouve une stabilité qu’il n’avait pas connue jusqu’alors, habitué très jeune à se louer d’une ferme à l’autre.

Au fil du temps, des liens se tissent. Germaine Teyssier considère Roger comme un fils. Ce dernier devenu ouvrier agricole, épouse Marie Joséphine Januel le 4 janvier 1964 à Burdignes.

De ce mariage naîtront quatre enfants.

Le quotidien de la famille Drouet s’organise autour des tâches agricoles qui varient suivant les saisons. « La maman » élève des poules, des lapins. Les produits de la ferme sont revendus autour de chez eux. Elle s’occupe du jardin avec son mari. Les enfants apportent leur contribution : récolte des pommes de terre, le ramassage des plus petites étant réservées aux filles, fenaison, garde des vaches au pré…

La traite des dix vaches le matin et le soir, rythme les journées. Vers les années 1980, le tank à lait remplace les biches mise à disposition du laitier, au bord de la route. Le tank maintient à température le lait. A chaque passage, le laitier vérifie les bactéries à l’aide d’une dosette. Le lait est vendu à la coopérative Orlac. A la belle saison, Roger Drouet, au volant de son tracteur, sillonne la commune et au-delà pour proposer ses services à d’autres paysans qui n’ont pas encore investi dans ce nouvel outil à moteur. Equipé d’une charrue, le tracteur rouge enchaîne les labours. C’est une vraie révolution à la Versanne !

TEMOIGNAGE DE ROBERT CHALAYER, 31 mars 2025

« TOMBE DANS L’AGRICULTURE TOUT PETIT »

Je travaille la terre très jeune avec mon père. Pour labourer, il faut apprendre à atteler deux, voire quatre vaches avec un joug tout en sachant les guider. Après mes études à Précieux de 1957 à 1959, je m’installe seul à la ferme. Trop petite pour accueillir deux familles, mon père décide alors, de partir travailler à l’usine. J’achète mon premier tracteur le D22, en 1963. Petit à petit une faucheuse, une faneuse, un andaineur et une botteleuse viennent grossier le matériel et soulage le travail du quotidien. En 1964, nous faisons construire le premier poulailler aux Préaux où nous récoltons des œufs 2 à 3 fois par jour. En 1979, un deuxième poulailler est construit où nous élevons des poulets, des dindes ou des dindons. Le travail est éprouvant. Le ramassage se fait de nuit. Deux camions remorques attendent d’être remplis. L’hiver, les chauffeurs doivent affronter la neige qui recouvre la route des Préaux. Ils atteignent parfois difficilement l’entrée du poulailler. Nous avons également une vingtaine de vaches.

En 1963 elles sont traites aux pots et non à la main. Ils sont placés ensuite au frais dans le bassin et ramassés par le laitier. Dans les années 80, le « transfert de lait » est mis en place. Le lait va directement dans un tank.

L’ensilage d’herbe apparaît également aux Préaux. La période d’ensilage dure 8 jours environ car l’entraide entre les exploitants est très importante voire indispensable.

En 1991, l’histoire ne va pas se répéter. Nous décidons de vendre la ferme pour nous installer dans la plaine avec notre fils. Cette fois-ci, les camions ne viennent plus chercher des poulets mais tous nos biens qu’ils transportent jusqu’à Moidieux-Détourbe (38) près de Vienne et avec nous, nos souvenirs des Préaux.

Témoignage de Josiane et Bernard Durieux, Février 2025

Mélanie et Jean Durieux sont arrivés du Guizay en 1937 pour s’installer aux Préaux. Jean-Marie, dit Nano, avait 6 mois. Ils louent la ferme à la famille Chalayer. Ils s’installent avec 6 vaches sur 17 hectares. De retour d’Algérie, Nano, alors maçon, hésite entre le métier de maçon et celui d’agriculteur. Suite à la rupture du barrage de Malpasset dans le Var, son patron veut l’envoyer à Fréjus pour reconstruire la ville. Il ne veut pas quitter la région et décide donc de reprendre la ferme des Préaux en 1961. Marié à Baptistine Catherine (surnommée Titine), ils s’installent avec 4 vaches et une génisse. Les temps sont difficiles, à l’époque les femmes participaient très souvent aux travaux des champs, tout en élevant leurs enfants et en s’occupant de la traite. Les travaux se font à l’aide de vaches liées, habituées à travailler en duo. Un « drame » survient dès leur installation, quand Titine fait casser une corne à une vache en plantant des choux, en passant trop près d’un pylône d’une ligne haute tension. Impossible de continuer à travailler avec cette vache. Ils achètent donc deux vaches Salers, mais ne peuvent en payer qu’une seule, l’autre sera achetée à crédit. Le travail avec les vaches liées était dur, le timon des chars étaient attelé au joug qui lui était fixé sur la tête des vaches. L’été, avec les mouches, les vaches en bougeant la tête secouaient le char et le chargement de foin se retrouvait souvent renversé, tout était à refaire. Les enfants étaient chargés de chasser les mouches devant les vaches. Titine qui était sur le char, en avait gardé de très mauvais souvenirs ! Pour se protéger des piqures du foin, des chardons … elle enfilait un pantalon sous sa robe et les voisins se moquaient d’elle ! Autant dire que l’arrivée du premier tracteur en 1964 a été très appréciée : un Hanomag Perfekt 300 de 30 CV. Lui au-moins ne bougeait pas l’été avec l’arrivée des mouches et les chars étaient plus stables. Bernard a commencé à le conduire pour l’avancer dans les prés à l’âge de 8 ans. Certains vissaient des cales sur les pédales car les jambes des enfants étaient trop courtes pour atteindre les pédales !

C’est l’époque de la mécanisation, les progrès techniques vont vite et le travail devient moins pénible.

En 1962, achat d’une motofaucheuse et d’une tronçonneuse. En 1965 il a fallu choisir entre l’achat d’une botteleuse ou d’une machine à traire. Des voisins ont fait le choix d’investir d’abord dans une machine à traire qui est utilisée deux fois par jour toute l’année, mais Titine avait une telle hantise des chars de foin renversés qu’ils ont préféré acheter d’abord une botteleuse, même si elle ne servait que quelques semaines par an et continuer à traire à la main toute l’année pendant deux années supplémentaires. En 1968 une faucheuse ventrale (à doigts, sur le côté du tracteur) sera achetée et en 1969 un râteau-faneur. L’année 1971 verra l’arrivée du tracteur John Deere 2020 de 65 CV qui est encore actif aujourd’hui, il est souvent attelé à la fendeuse à bûches mais également l’été au bol mélangeur lorsque les autres tracteurs sont mobilisés aux travaux des champs.

La même année, c’est l’achat d’une faucheuse rotative (très dangereuse car sans protection donc les projections de pierres étaient très fréquentes). En 1972, achat de la première presse à balles carrées, une des premières du village. Dès l’âge de 14 ans, Bernard bottelait la paille derrière la moissonneuse pour d’autres agriculteurs de La Versanne et Thélis la Combe. 11 000 bottes par an ! Nano avait demandé au concessionnaire de baisser les garde-boue du tracteur pour que Bernard, encore trop petit, puisse voir le pick-up de la presse. La ferme des Préaux sera rachetée en 1976 à la famille Chalayer. En prévision de l’installation de Bernard avec son père en 1983, une stabulation et un poulailler seront construits. Ce sera l’année de l’achat du premier tracteur 4 roues motrices John Deere 1640.

Témoignage Nathalie REVERS

10 avril 2025

Dans les années 60, la vie de nos campagnes a basculé.

On est passé des animaux à la mécanique.

Madame DUPLOMB se souvient quand le 1er tracteur est arrivé aux Préaux.

« On était tous autour quand il est arrivé.

Le travail était plus vite fait, c’est qu’on faisait tout à la main avant. Le tracteur rendait de grands services car il soulevait des choses lourdes et on s’aidait à l’époque. Le dimanche après-midi les hommes buvaient le canon et les filles gambillaient ». Madame Charroin se souvient que pour charger le foin s’était bien plus confortable. « On n’avait pas les mouches à chasser sur les vaches »

Monsieur Poinard Joseph lui avait un motoculteur avec une remorque tractée pour faire le travail. « C’était très maniable, il marchait bien, je passais partout ».

Il faisait les foins, le labour et le bois avec. Il roulait à 15 km/h.C’était déjà un 1er pas vers la modernisation, tandis que certains paysans étaient encore en traction animale. Le déneigement se faisait avec cinq paires de bœuf.

Joseph Poinard a pu s’acheter son 1er tracteur en 1972. C’était le 1er tracteur 4 roues motrices, un Same. Il en est très fier et aujourd’hui il rend toujours service à ses enfants. Le 1er tracteur à la Versanne était chez la famille Drouet. Le 1er tracteur aux Préaux était chez la famille Chalayer. Tous gardent de très bons souvenirs de cette époque.

Pour les passionnés de vieux tracteurs rendez-vous dans le Cantal dans la vallée

du Mars au pied du Puy Mary

B. Antignac 06 08 32 34 45

Si vous avez des témoignages, des documents, des photos, des vidéos qui peuvent enrichir nos thèmes.

Les Amis de St Didier© 2025. Tous droits réservés / Réalisation by Alphaci